Les journalistes peuvent-ils rendre compte des faits tels qu’ils sont ? Cette question est explorée dans la perspective d’une approche socioconstructiviste (notes de recherche).

La métaphore du miroir reflétant une réalité construite est souvent utilisée pour décrire le discours journalistique, posant la question de l’appréhension du réel par les professionnels de l’information (Derville 1999). Mais s’il est généralement admis que les médias agissent comme un miroir reflétant la société, il s’agit d’une construction inhérente à l’actualité : les médias ne font pas que répercuter les faits, ils « les mettent en scène, en forme et en sens ». Donner du sens, c’est également le propos de Delforce (1999), qui considère que l’activité journalistique « consiste moins à informer à propos d’événements que, en dernière instance, donner du sens au monde qui nous entoure. L’activité (informer) a un résultat (donner du sens) : le résultat est plus fondamental que l’activité ».

Une construction du sens de la réalité

Les journalistes peuvent-ils rendre compte du monde tel qu’il est ?, demandent Nkot et Moumouni (2004), qui arguent que la conception qu’un individu a du monde est toujours une construction de son esprit. Pour Delforce (2004), il est acquis que le journalisme participe à la construction du sens des réalités qu’il engendre dans l’espace public. Pour parler du réel, il faut d’abord en construire une représentation et la construction sociale du sens s’opère ensuite : « c’est le regard sur le réel ». Dans la perspective d’un constructivisme radical, indiquent Nkot & Moumouni, la réalité de la réalité fait l’objet d’une négation. Sans nécessairement aller vers cet extrême, de nombreux chercheurs se sont penchés sur la manière dont se construit le réel, dépassant ainsi un cadre journalistique strict. Les thèses de Watzlavick (école de Palo Alto, 1921-2007) défendent le principe selon lequel la réalité résulte de l’expérience que nous en faisons « le monde dont nous faisons l’expérience est et doit être comme il est parce que nous l’avons composé ainsi ». Bien davantage que construite, souligne Watzlavick, la réalité serait donc même inventée.

Berger & Luckmann, en 1966, en publiant « The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge », apportent une contribution considérée comme majeure à cette réflexion : ils envisagent la réalité comme un construit social. Si, en tant que système de signes, le langage présente la qualité de l’objectivité, il se réfère avant tout à un ressenti de la réalité. La société et son organisation ne seraient rien de plus qu’une réalité subjective. Dans « The theory of communicative action » (1984), Habermas défend le point de vue selon lequel on ne peut comprendre sans se défaire de notre contexte culturel : notre capacité à communiquer ne dépend pas de notre seule compétence à manier le langage mais aussi de nos intentions, de nos sentiments, de nos désirs. Pour Habermas, « être rationnel » suppose des relations de proximité entre rationalité et savoir. Bourdieu (1930-2002) a articulé constructivisme et structuralisme en distinguant les sphères de pensée et d’action (habitus) des structures sociales (champs) dans laquelle évoluent des actants.

Les contraintes rencontrées par les journalistes dans leur pratique leur seraient moins imputables qu’à une « structure supérieure » : le champ journalistique (Martin 2004, Raetszch 2015). Aucun acteur des différents champs sociaux n’échapperait au travail de construction du réel qui dépendrait du savoir de l’individu (Watine 2004). Raetszch (2015) suit cette même logique, défendant le fait que le journalisme soit une structure de communication publique qui se distingue de ses pratiques. « En renouvelant les ressources pour sa production continue et en plaçant différents accents sur la valeur culturelle de son produit, le journalisme s’innove en permanence »’.

Le discours journalistique serait donc une construction s’appuyant sur la connaissance qu’a le journaliste du réel, laquelle dépendrait pour une large part de ses parcours de formation et de socialisation. Déjà en 1978, Tuchman défendait le principe selon lequel l’acte d’information est moins une photographie de la réalité qu’un acte de construction de la réalité. Derville suit ce même sens : comme n’importe quel acteur social, le journaliste ne peut se défaire de ses référents. Sélectionner, hiérarchiser et mettre en forme des faits, c’est forcément les construire (Nkot & Moumouni 2004). Les énoncés journalistiques n’opèrent pas « dans un désert de sens et hors d’un contexte social », souligne Delforce (2004) : cet argument sous-tend que les phénomènes médiatiques et journalistiques ne devraient pas être examinés indépendamment de l’espace public. Par ailleurs, « la pertinence et la complétude factuelles ne proviennent ni d’abord ni exclusivement d’une relation au réel, mais d’une relation à un contexte social où circulent des discours porteurs d’enjeux ». Le journalisme intègrerait ainsi une double fonction : à la fois pratique professionnelle et rhétorique sociale. Derville ajoute que l’actualité, constituée de faits et de discours, est « mise en scène, en forme et en sens ». L’approche constructiviste insiste donc sur l’idée que « le monde que montrent lesmédias n’est pas donnée mais façonné ».

Toutefois, l’affirmation selon laquelle le journalisme crée la réalité sur laquelle il porte, critique Gauthier (2003), est tant entendue que sa contestation est difficilement reçue et encore moins vraiment discutée, parce qu’a priori jugée absurde ». Pourtant, les faits ne sont pas construits, ils reflètent une réalité : « Pour qu’il y ait nouvelle, il faut qu’il y ait un état des choses ». Cet « état des choses » renverrait à une réalité qui ne peut être considérée comme homogène. « L’information journalistique ne procède pas d’une construction pure qui serait indépendante d’une réalité donnée. Tout au contraire, les nouvelles sont construites à partir de faits journalistiques qui, quand ils sont eux-mêmes construits, relèvent de faits bruts ». Gauthier s’appuie, en partie, sur les travaux de Searle qui distingue les faits institutionnels qui n’existent qu’à l’intérieur d’un système de règles, des faits bruts, qui existent indépendamment du social. « Il y a des parties du monde réel, des faits objectifs du monde, qui ne sont que des faits par accord humain. Dans un sens, il y a des choses qui existent que parce que nous croyons qu’elles existent. (…) Pourtant, de nombreux faits sont ’objectifs’, dans le sens où ils ne sont pas une question liée à mes préférences, à mes évaluations régulières, ou à mes attitudes morales ». Pour Searle, le langage est constitutif de la réalité institutionnelle ; et les faits ne font sens qu’à partir du moment où ils font l’objet d’une représentation.

« Les faits sont sacrés »

L’approche positiviste, qui trouve son origine au siècle des Lumières, consacre, quant à elle, le principe de sacralité des faits. Pour Nkot et Moumouni (2004), il s’agit là d’une tentation à apposer au journalisme un caractère scientifique. Mais ils y opposent une limite : il n’est pas possible d’appréhender tout le réel. De plus, le principe d’objectivité journalistique suppose que « la neutralité soit rendue possible, du fait de la séparation de l’objet de l’étude du sujet qui étudie ». Le positivisme propose ainsi que pour parler du sujet tel qu’il est, il s’installe une relation d’indifférence entre le journaliste et le sujet de son article.

La valeur d’une information est basée sur la présomption d’une réalité donnée (McQuail 1994, cité par O’Neill Harcup p.163). Cette notion de réalité recouvre celle de vérité. La charte de Munich (1971), texte de référence européen en matière de déontologie journalistique, érige ce principe de vérité au premier rang des devoirs des journalistes. Une vérité ne pourrait toutefois être considérée comme définitive : Watine (2004) épingle cette tension entre les postures positiviste, où le réel apparaît comme une évidence ; et constructiviste, où le réel est une construction où cohabitent diverses vérités. Le journaliste n’est pas dupe face à ces contradictions : « il sait que le monde qui l’entoure est souvent en trompe l’œil et que son travail consiste à débusquer ce qui est le plus souvent invisible ». Dans un contexte journalistique, toute réalité n’est pas définitive. Elle est évolutive et incomplète : « elle est la nouvelle du jour, qui sera enrichie et peut-être contredite » (Cornu 2009).

S’il n’existe pas de vérité définitive et si le réel est une construction s’appuyant sur les référents culturels et sociaux du journaliste, comment dès lors envisager le principe d’objectivité journalistique ? Deuze (2005) indique que l’objectivité constitue un élément-clé de l’auto-perception professionnelle des journalistes, tandis que l’impossibilité de la neutralité est régulièrement mise en avant non seulement par les chercheurs mais aussi par les journalistes eux-mêmes. Ce principe se traduit dans des concepts de « distance professionnelle », de « détachement » ou d’ »impartialité » « pour définir et (re) légitimer ce que font les professionnels des médias ». Qu’elle soit adoptée, rejetée ou réévaluée de manière critique, l’objectivité contribue « à maintenir (cette notion) vivante en tant que base de l’idéologie du journalisme ».

L’objectivité, un mythe

Pour Watine (2004), l’objectivité est un mythe berçant les idéaux professionnels. Il n’est pas le seul à plaider dans ce sens. L’objectivité est un leurre, elle n’existe pas, martelait Du Roy en 1992 dans « Le serment de Théophraste – L’examen de conscience d’un journaliste ». Cornu (2009) ajoute que l’objectivité journalistique est entendue comme une adéquation entre la nouvelle et la réalité ; et elle témoigne « d’une capacité de rapporter les faits tels qu’ils se sont produits ». Faisant l’objet d’une tension permanente, elle est toutefois impossible, reconnaît-il, « car les journalistes ne peuvent appréhender les faits qu’à travers leur propre subjectivité (…) Il est impossible de constater des faits sans les interpréter ». Pour Lewis (2012), les journalistes ont adopté cette posture d’objectivité en tant que moyen de revendiquer une autorité sociale en présentant leur travail comme crédible, équilibré et « vrai ». Dès lors, le concept d’objectivité peut être considéré comme une variante de la théorie de l’objectivité scientifique, laquelle découle de la philosophie empiriste et de son héritier, le positivisme. Toutefois, les faits ne peuvent être considérés comme « de simples » données pré-conceptuelles : il s’agit toujours d’interpréter des perceptions (Munoz-Torres 2012).

Si l’objectivité n’existe pas – Hammond (2017) souligne d’ailleurs que les codes de déontologie professionnelle ont supprimé les références à l’objectivité au milieu des années 1990 –, ne resterait que l’honnêteté, affirme Cornu (2009). Par ailleurs, poursuit-il, il convient de distinguer les journalistes anglo-saxons qui, contrairement aux journalistes latins, sont « éduqués au respect des faits et à faire la distinction entre l’information et le commentaire » et sont « peu portés à remettre en cause la notion d’objectivité ». Dans la perspective d’une réalité construite, les journalistes ne peuvent appréhender les faits que par leur propre subjectivité : il est dès lors impossible de trouver des faits sans les interpréter. Pour Martin (2004), ce rejet de l’objectivité passe souvent par celui de la vérité : en ce sens, nier l’existence de l’objectivité journalistique revient à nier la réalité. Plusieurs arguments nourrissent cette réflexion d’une impossible objectivité, parmi lesquels le fait que le journaliste agit d’abord en tant que filtre (Derville 1999).

A propos de la sélection de l’information

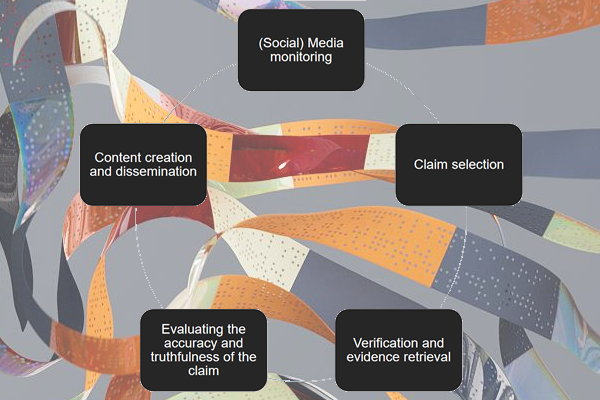

Cela renvoie au concept de gatekeeping, participant au processus de sélection de l’information. Plusieurs recherches ont défini le getekeeping comme un processus où l’information est transmise au cours d’un processus linéaire. Ce modèle linéaire a fait l’objet, en 1950, d’une première étude ethnographique qui démontrait que les portes de l’information étaient gouvernées par des règles impartiales : le processus de sélection étant décrit par White comme subjectif et essentiellement basé sur l’expérience et les attentes du journaliste. Dix ans plus tard, Gieber soulignera, dans la foulée d’une étude auprès d’une soixantaine de journalistes locaux dans le Wisconsin, que la sélection d’informations est liée à des contraintes structurelles imposées par l’organisation médiatique. Pour Shoemaker (1999), il s’agit d’un processus par lequel les milliards de messages disponibles dans le monde sont transformés en des centaines de messages qui atteignent une personne donnée. Elle estime que ce concept est extensible puisqu’il s’agit toujours de ramener un grand nombre de messages à un nombre réduit. Elle précisera ensuite qu’une activité de gatekeeping peut être considérée comme le processus par lequel se construit la réalité sociale transmise par les médias d’information. Il s’agit donc de bien davantage qu’un processus de sélection.

Toutefois, Heikkilä & Ahva (2015) indiquent que les journalistes échouent souvent à justifier les raisons pour lesquelles ils ont privilégié une information sur une autre, et pourquoi celle-ci devrait être considérée comme pertinente pour le lecteur. Dès lors, ils préconisent de distinguer la pratique professionnelle des processus de production et de réception de l’information. Toutefois, pour Ruellan (2005), les choix éditoriaux sont davantage pilotés par la ligne éditoriale du journal, définie en fonction d’un public-cible susceptible d’être intéressé par l’information. Bro &Wallberg (2015) suggèrent que le processus de sélection ne s’opérerait pas en dehors du bon vouloir des journalistes ou en fonction de qualités « intrinsèques » de l’information. A côté du modèle linéaire, ils identifient deux autres modèles de sélection qui ont émergé au cours de ces dernières années : un modèle non-linéaire, basé sur les interactions entre journalistes et citoyens (basé sur la communication et non plus sur l’information) ; et un modèle qui ne repose plus sur la fonction de « filtre » et de médiation du journaliste mais sur les audiences qui, en fonction de leurs intérêts, vont décider de répercuter sur les réseaux sociaux une information donnée.

Références

- BARZILAI-NAHON, K. (2009). Gatekeeping: A critical review. Annual Review of Information Science and Technology, 43(1):1–79.

- BERGER, P. et LUCKMANN, T. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Penguin Books.

- BRO, P. et WALLBERG, F. (2015). Gatekeeping in a digital era: Principles, practices and technological platforms. Journalism Practice, 9(1):92–105.

- CORNU, D. (2009). Journalisme et vérité : l’éthique de l’information au défi du changement médiatique. Le champ éthique. Labor et Fides.

- DELFORCE, B. (1996). La responsabilité sociale du journaliste : donner du sens. Les Cahiers du journalisme, 2:16–32.

- DELFORCE, B. (2004). Le constructivisme : une approche pertinente du journalisme. Questions de communication, (6):111–134.

- DERVILLE, G. (1999). Le journaliste et ses contraintes. Les Cahiers du journalisme, 6:152–177.

- DU ROY, A. (1992). Le serment de Théophraste : l’examen de conscience d’un journaliste. Flammarion.

- GAUTHIER, G. (2003). Critique du constructivisme en communication. Questions de communication, (3):185–198.

- GAUTHIER,G. (2005a). Le constructivisme. Un point de vue intenable sur le journalisme. Questions de communication, (7):121–146.

- GAUTHIER, G. (2005b). La réalité du journalisme. Une exploration à partir de la philosophie de John Searle. Communication. Information médias théories pratiques, 23(2):150–181.

- GIEBER, W. (1960). How the “gatekeepers” view local civil liberties news. Journalism & Mass Communication Quarterly, 37(2):199–205.

- HABERMAS, J. (1984). The theory of communicative action, vol. i. Boston : Beacon.

- HEIKKILÄ, H. et AHVA, L. (2015). The relevance of journalism: Studying news audiences in a digital era. Journalism Practice, 9(1):50–64.

- MARTIN, S. (2004). Vérité et objectivité journalistique : même contestation. Les Cahiers du journalisme, (13).

- MUÑOZ-TORRES, J. R. (2012). Truth and objectivity in journalism: Anatomy of an endlessmisunderstanding. Journalism Studies, 13(4):566–582.

- NKOT, F. et MOUMOUNI, C. (2004). De la tentation positiviste au déterminisme constructiviste de la pratique journalistique : les faits sont-ils sacrés ? Les Cahiers du journalisme, (13):12–23.

- RAETZSCH, C. (2015). Innovation through practice: Journalism as a structure of public communication. Journalism Practice, 9(1):65–77.

- RUELLAN, D. (2005). Expansion ou dilution du journalisme ? Les Enjeux de l’information et de la communication, 2005(1):77–86.

- SEARLE, J. R. (1995). The construction of social reality. Simon and Schuster.

- SHOEMAKER, P. et REESE, S. (1996). Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content. Longman.

- TUCHMAN, G. (1978). Making News – A Study in the Construction of Reality. The Free Press.

- WAHL-JORGENSEN, K. et HANITZSCH, T. (2009). The Handbook of Journalism Studies. ICA Handbook Series. Taylor & Francis.

- WATINE, T. (2004). Entre réalité, vérité et objectivité : la « perspective » journalistique. Les Cahiers du journalisme, (13):24–38.

- WATZLAWICK, P. (1996). L’Invention de la réalité : comment savons-nous ce que nous croyons savoir ? : contributions au constructivisme. Collection Points : Série Essais. Editions du Seuil.

- WHITE, D. M. (1950). The gate keeper : A case study in the selection of news. Journalism and Mass Communication Quarterly, 27(4):383.